『モアナと伝説の海』ー(伝説なのは島?)

『モアナと伝説の海』観てきました。

子どもと観に行ったので吹き替え版です。

ディズニー映画の絵柄がこういう感じになってからずっと思っているのですが、ヒロインも含めて女性の顔が嶋田歌穂さんに見えてしょうがないです。モアナも似てます。

でも誰も言わないので、そう思っているのは私だけかも。

だからどうだというのはないのですが。

(以下、内容に触れています)

シンプルなストーリーと美しい海

私は海がちょっと苦手です。果てしない感じが怖いんですよね。

でも、というか、だからこそ、なのか、遠い遠い昔に海を渡った海洋民族の話とか好きです。その民族に興味があるというよりも、その道のりに惹かれます。

(同じように、インドからスペインへ渡った人々、なんかにも興味ありますが、関係ないですね)

だからこのモアナの冒険に素直に乗っかって楽しんできました。

海もいいし、島もいいし、歌もいい。溶岩サイコー。

海とコミュニケーションとれるなんて、ボールと友だちなキャプテン翼みたいな感じ? ではないにしても、I'm OK感がすごくて、観ているこちらも幸せな気分になります。

話はシンプルで、その昔マウイがとってきた「心」をその持ち主である「島」に返しに行く、というもの。

後押しするのはおばあちゃん。

『ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち』でもそうでしたが、やっぱり祖父母と孫っていうのは特別な関係なんですね。子が自立するときは必ず親と対立する。そんなとき全面的に受け入れて応援してくれる祖父母の存在は、大きいのでしょう。

わかりやすい話ですけれど、わからないところもあって、それは、海がモアナを助けたり助けなかったりするところです。助けないところは、あえて試練を与えたとかなんでしょうかね…

タトゥーの話と質感

すごいなーと思ったのは、モアナの髪とマウイの肌の質感。

私、このタイプの絵柄のアニメーションを最初に観たときは、どうもなあ… って思ったんです。すごく人工的な感じがして。いや、もちろん昔のアニメのほうがもっと人工的っていうか「絵」でしたよね。そうなんですが、タッチがどうもなあ… だったんです。

でも、なにがどう変って来てるのかわかりませんが(単に私自身が見慣れて来たのか)、やっぱりどんどんよくなってる気がします。マウイのタトゥーの載った肌の質感はものすごくリアルでした(必ずしもリアルなのがいいというわけではないですけどね、アニメーションは)。

タトゥーといえば、さすがディズニー、「タトゥーとはそもそもどういうものか」っていうのをさらりと歌で説明してて、なかなかに教育的でした。けれどもこの「さらりと」っていうのがよかったです。

ディズニーヒロインと恋

ここのところのディズニーヒロインと同様、モアナも恋には落ちません。マウイは冒険仲間、バディです。村のために冒険を終えて帰って来た村長の娘は、立派な村長となるでしょう。

この、冒険くらいでいちいち恋に落ちたりしないたくましい少女は、たくましい脚をもっていて、それがことさらに強調されていました(でもないのかな。何度か”アップ”になっていたけど)。

こうなってくると楽しみなのは、今後ディズニーヒロインが恋に落ちるとしたら、どういう状況なのだろうか、どういうストーリーになるのだろうか、ということ。

もう少し「恋には落ちません」が続くのかもしれません。でももしまた恋に落ちるのなら、ぜひ新しい恋の形を見せて欲しいですね。

『ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち』 - 大人になるとき親はいらない

ティム・バートン監督の『ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち』を観てきました。

(以下、内容に触れています)

ナチスの影 ー 奇妙な子どもたちとは

この作品に原作があるとは知らずに観ました。(読んでいません)

「ティム・バートン史上最も奇妙」というキャッチ・コピーの本作品、最も、かどうかはわかりませんが、特殊な能力を持つ奇妙といえば奇妙な子どもたちが出て来ます。

その子どもたちが繰り広げるファンタジー、というのを想像していたのですが、そうでもなかったですね。もちろん彼らは活躍していますし、彼らがごく普通の子どもたちだったら話はまわらないだろうと思いますが、これはちょっと周りから浮いている、ジェイクという男の子の冒険と成長の物語でした。

その背景は第二次世界大戦。”奇妙な子どもたち”はナチスドイツに爆弾を落とされることになる家で暮らしていました。彼らを守っているのが、ハヤブサの化身(逆か?ハヤブサになることができる?)ミス・ペレグリンで、時間を操作できる能力を持っている。

彼らを襲って来る恐ろしい怪物の名は”ホロゴースト”(何故か字幕や公式サイトでは”ホローガスト”となっていますが、作中”ホロゴースト”って言ってい るように聞こえました、私には)。だからこの作品を反戦とか反ナチスとかの文脈で観ることもできるとは思います。その意味ではとてもわかりやすい話ですし、”奇妙なこどもたち”とは、ユダヤ人、もっと拡げれば戦時下で虐げられたすべての人々を指すのかもしれません。

やっぱり出て来る「父と息子」問題、そして存在希薄な母

ですが、そういう大きな話は単に枠組みであって、私が個人的に気になってしまうのが、父と息子の問題です。

ジェイクの祖父エイブは、ジェイクが小さい頃に、奇妙な子どもたちのことを写真をみせながら話して聞かせていました。ジェイクはおじいちゃんっ子で、もちろんエイブの話は全部信じたし、その話を学校で発表して、みんなにからかわれるようになってしまいます。

ティーネイジャーになったジェイクは、独居しているエイブに時々会いに行っていますが、叔母と一緒にエイブの家に向かう車中での会話から、ジェイクの父フランクはあまり自分の父親のことを思いやっていないのが感じられます。

フランクは、自分が子どもの頃には父エイブが留守がちで、自分はあまり構ってもらえなかった、きっと浮気していたのだろうと思っています(実際は奇妙なこどもたちの家に行っていたのだろう、と観客は想像します)。エイブはエイブでフランクが煙たい。(忘れちゃったのですが、奇妙なこどもたちの話を子どもの頃のフランクに話したけれども信じなかったのだっけ?)

物語はジェイクの祖父エイブが不審な死を遂げるところから動き始めます。

ジェイクはフランクと違ってエイブを気にかけていたし、だからこそその死はつらかった。助けてあげられなかったという思い。普通じゃない死に方はきっと過去に話してくれたことに関係があるに違いない。例の子どもたちがいた施設へ行きたい…

ジェイクには母親もいますが、関わりが非常に希薄で、登場しなくてもいいくらいの登場しかしません(名前もおぼえてない…)。例の施設を訪ねてみたいと言うジェイクにも、自分は行けない、と言うだけ。しぶしぶフランクが付き添うことになりますが、それもライターとしての自分の仕事の足しになるかもしれない、という下心込みだったりします(後にこのもくろみははずれて、不機嫌丸出しに…)。

ジェイクとフランクはこれまた微妙な関係で、フランクはエイブを信じていないから、ジェイクの話も信じない。そして自分も結構ジェイクに構っていないということに無自覚です。

ジェイクはそんな両親に対して大きく反抗したりはしません。

わかりあえない二組の父と息子の問題は最後まで(物語の中では)顕在化しませんし、母もどこへ行ったやら、です(どこかに行ってしまったわけではありませんけど)。

とにかくジェイクは、自分でも知らなかった能力によって、この不思議な世界の子どもたちを危機から守ります。やむなく別れ別れになり、一旦は自分の家に戻りますが、(おじいちゃんの知恵を借りつつ)自分で道を見つけ、最後には子どもたちと再会するのです。

普通にエンターテインメント

戦争のことや家族問題などごちゃごちゃしたことを一切考えなくても、普通に充分楽しい作品です。ティム・バートンが好きならなおさらですが、そうでなくても。若干グロテスクなところもあるので、そういうの絶対ダメ!という人はダメかもしれませんが…

いかにも、なイギリスのお屋敷もいいし(廃墟も含めて)、ミス・ペレグリンのエヴァ・グリーンがかっこいい(作中大活躍、でもなかったけれどもヴィジュアルが)。メイク真似したいくらいでしたね。

特にクライマックスの遊園地での戦いのシーンは、音楽(BGMではなくて、遊園地で鳴っている)とあいまって、緊迫した場面なのにユーモラスで、なるほどティム・バートン、って感じでした(ペンキで見えるのかよ、っていうこともありますが、まあ、ね)。

『サクロモンテの丘〜ロマの洞窟フラメンコ』ー 普段着のフラメンコ

『サクロモンテの丘〜ロマの洞窟フラメンコ』を観て来ました。

監督:チュス・グティエレス

製作年:2014年

製作国:スペイン

(以下内容に触れるかもしれません)

ロマと音楽と舞踊

ロマというとすぐに思い浮かぶのはこの映画。

フランスの青年が「本物のロマの音楽」を探しにルーマニア(とおぼしきところ)へ行く話です。自らもロマである監督が、ロマの人々の生活をリアルに描いていて、好きな映画です。ここでも、ロマの人たちにとって音楽は非常に重要なものとして描かれていました。

『サクロモンテの丘〜ロマの洞窟フラメンコ』は、スペインのアンダルシア地方グラナダ県サクロモンテ地区に居を据えた、ロマの人々の音楽「フラメンコ」を巡る物語です。

詳しくは知らないのですが、ロマの人たちの道のりは北インドを出発して中東、東欧を通ってスペインに至ったらしく、だからフラメンコは「ある何かが行き着いた先」みたいな印象が私にはあります。

その何かとは、「音楽的な何か」であり、「舞踊的な何か」ですね。

「ロマの人たちはスペインで迫害されて洞窟へ入った」みたいな話もどこかで聞いた気がします。そう聞いたことがあるからなおさら、そこが行き着いた先であり、洞窟という象徴的な場所でさらに凝縮された、という印象があります。実際はどうなのか、その辺はわかりません。

本作品はサクロモンテ発祥の音楽と舞踊に焦点をあてていて、差別や迫害についてはほとんど触れていません。ただ、サクロモンテにはロマも非ロマも住んでいた、うまくいっていた、と語られる場面はありました。

その真偽はどうあれ、本作品を観る限りにおいては、自分の持っていた哀切(差別からくる悲哀なども含めた)の音楽と舞踊、というフラメンコへのイメージは少し歪んでいたかもしれないと思いました。

本作品で歌われる歌は、メロディは哀切であっても、思っていた以上に「なんでもないこと」であり、『ガッジョ・ディーロ』に出て来るロマの人々を連想させるような率直なものです。

(言葉がわからなければああいうメロディーで「薬局の前に住んでいた〜」なんて歌っているとは思わないなあ… 私は普段から歌の歌詞はどうでもよくて、こういうの聴くと、ほらね、どうでもいいでしょ?って思う)

生きる糧

本作品の中で、出演者が「フラメンコは生きる糧だった」と言っています。これは二つの意味を含んでいます。

彼らは子どもの頃から舞台に立ち、その報酬で食べていました。全員がそうではないかもしれませんが「踊ってからじゃなきゃ食べられないのよ(家に食べ物がなくて)」と言っている人がいました。そういう意味で実際に「糧」だったし、また、踊らずにはいられないという意味においても「糧」だった。

多くの伝統的な芸能がそうであるように、フラメンコもまた「先生から教えてもらう」ようなものではなく、みな先人の踊るところ演奏するところを見て自ら学んだといいます。だからそれらが血肉になっているんですね。彼らにとってフラメンコ自体が「糧」でもあったのでしょう。

彼らの歌も踊りも、勿体ぶったところがなく、観ていて飽きません。それぞれがとても自由です。それは彼らが、自ら学び、フラメンコを糧にしつつ、フラメンコで糧を得て来たからなのかもしれません。

この流れからうまくつながらないのですが、公式サイトのコメントページに載っている本橋成一さんの言葉が素晴らしいです。

コメント - 映画『サクロモンテの丘~ロマの洞窟フラメンコ』公式サイト

この方がどういう方か知らなかったのですが、写真家で映画監督、さらに「ポレポレ東中野」のオーナーさんなんですね。

あ、そうそう、ロマの人たちの移動の道のりと音楽の変遷については、この作品もありました。

音楽や舞踊全般に興味のある方は、こちらもどうぞ。

『ブラインド・マッサージ』ー 剥き出しの孤独

ロウ・イエ監督の『ブラインド・マッサージ』を観て来ました。

監督:ロウ・イエ

原作:ビー・フェイユィ

製作年:2014年

製作国:中国・フランス合作

この監督の作品を観るのは三作目です。

最初に観たのは『二重生活』で、観た直後は、おもしろいミステリーというかメロドラマだな、という程度の感想だったのですが、あとからなんだかじわじわ来て、他の作品も観てみたいと思っていました。

その後『二人の人魚』をUPLINK Cloudで観て、なんとなくこの監督の作品についてわかり始めた気がしていましたが、本作品を観て、その思いが強まりました。

(以下、内容に触れているところがあります)

視覚効果と音響効果

公式サイトやフライヤーの写真を見て、本音でぶつかり合う"ちょっと生々しい”群像劇なのかな、くらいに思っていたのですが、冒頭でいきなりショッキングな流血場面があり、驚きやすい私はだいぶ驚いて、これは心して観なければ、と緊張しました。

冒頭、中盤、終盤と配置された流血場面は、作品を観終わった今、その血の色だけがカラーだったかのような錯覚を起こすほど、強烈でした。

思えば『二重生活』にも結構激しい場面があったなあ… 激しいだけでなく、どうやって撮ったのだろうと技術的な興味も湧くシーンだったな、あれは。

さて、それは置いておいて、本作での強烈な流血シーンはどういう役割なのか、ただ私たち観客をひりひりさせるためか… そのあたりはもう少し考えないとわかりません。

わからない、といえば時々わからないところがあって、今回は私、少しも寝てないんですけれども、あれ? 何か見落としたかな? と思う場面がありました。(「難しい映画」ということではないです)

技術的な興味は、この作品でも、というかこの作品ではさらに湧きました。視覚障害者の感覚を、見えている私たちに体感させるような視覚効果とそれを補強する音響効果。殊に音響のほうは、そうか、なるほど、と思いました。

どんなふうであれ視覚効果であれば、結局は私たち観客には見えてしまっています。だから聴覚を狭めて行くことによって、「感覚の不自由さ」あるいは「閉塞感」というかたちで、見えてしまっている私たちに「見えなさ」を体感させる。こういう方法もあるのだな、と。実際海の底にいるような息苦しさを感じました。

あとこれは音響効果という意味ではないですが、楽器の上手な人(役名忘れてしまいました)の演奏がとてもよかった。

惹かれ合う孤独

同僚に連れられて風俗店にやって来たシャオマーはそこで働くマンに惹かれ、常連になって行く。「本気なのー? シャオマーは貧乏だよー?」と同僚にからかわれながらも、シャオマーに惹かれて行くマン。

最終的にめでたしめでたし、ということになるのかどうなのか…

ロウ・イエ監督は、少なくともこれまで観た三作品で、一環して「孤独」を描いています。いや、愛と孤独、なのかな…

「愛」については、愛というのはあるのだろうか、あるとしたらどんなものなのか、という探求の過程を見せられているような気がします。そして監督自身も答えを見つけられていないのではないかと思うのです。

それに対して、「孤独」は作品の核になっていて揺るぎなく、それによって作品全体を暗いトーンで覆っています。

ラストの髪を洗うマンの表情に、このどちらもが集約されている気がしました。

話はズレますが、この二人をあとから思い出すと、何故かこの曲が脳内に流れてきます。

(だから実際に流れていた曲が思い出せません)

Ed Sheeran - Shape Of You [Official Lyric Video]

たまたま最近気に入って聴いている曲なんですが、こういう感覚的な愛っていうのもあるんじゃないか、って思ったりするんですよね。

あ、そうそう、三作品を通じて、と言えば、川と橋そして雨が象徴的に登場しますね。他の作品ではどうなのでしょうか。

ロウ・イエ監督の作品、いいのですが寂しくなっちゃうんだな… わりと深いところで。

(観に行くなら元気な時がおすすめです)

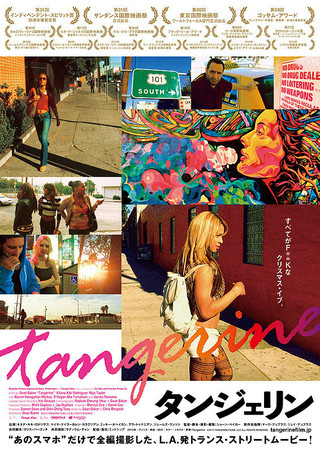

『タンジェリン』 ー タンジェリン色したL.A.のリアル

告知があってから楽しみにしていた、ショーン・ベイカー監督の『タンジェリン』、公開初日に観に行って来ました。

監督:ショーン・ベイカー

製作年:2015年

製作国:アメリカ

公式サイトや告知、フライヤーなどに使われていた画像を見て、この作品がどんな内容であっても(たとえつまらなかったとしても)観たいと思いました。

とにかく色が鮮やかで、その色合いがひとつの世界観を作っている感じ。クリスマスでもタンクトップでいられるような気候の地域の、強い日射しと乾いた空気がそのまま画面に現れているようで、それがどこか私の好きなアフリカを思い起こさせて… もう観る以外にないです。

(以下、内容に触れている部分があります)

冒頭から連れて行かれます

L.A.には一度しか行ったことがありません。その時も、西新宿みたいなホテルの近辺と、表参道みたいなショッピング街、アメ横みたいな問屋街しか行かなかったので、東京みたいで目新しさがなくてなんだかあんまりおもしろくないなと思いました。東京がアメリカっぽいってことなのかもしれませんが。あるいは都市の上っ面なんてそんなもんかもしれません(東京だっておもしろい街ではありますし)。

本作品では、おそらくL.A.の人もみんなが知っているわけではない(”そういう地区”ってことは知ってるけれども)ディープな地区が描かれています。

”トランスジェンダーのコミュニティーを描いている”だったり、”全編iPhone5Sで撮影されている”だったり、興味深い点はいくつかありますが、そういうことを知らなかったとしても、惹かれるものがありました。

刑務所から出てきたばかりのシンディが、ドーナツ屋で恋人チェスターの浮気を知らされブチ切れ、店を飛び出してチェスターを探しに出かける。カメラはそれについていく。そして私たちもいやおうなしに連れて行かれます。

マイノリティたちの群像劇

ストーリーとしては、簡単に言ってしまえば「浮気されたトランスジェンダーの娼婦の愛と友情の物語」です。そこにアルメニア人のタクシードライバーのサイドストーリーが絡んで来る。マイナー地区のさらにマイナーな人々の物語は、普段は見ることができないファンタジーのようでありつつ、ダイナミックなカメラワークと空気感が伝わってくるような色彩で、ドキュメンタリーのようにリアル。

知らなかったのですが、ショーン・ベイカー監督はおもしろそうな映画ばかり撮っていますね。中国料理のデリバリーで生計を立てる中国人の話、違法コピー品の売人のアフリカ系移民の話… 他の作品も観てみたいです。

今回も上映後にトークショーがあったのですが、なんと共同脚本のクリス・カーゴッチさんと、シンディにボコボコにされるダイナを演じたミッキー・オヘイガンさんが来日されていて、お話を聞くことができました。

監督もクリスさんも東の人だけれども、6ヶ月間この街に滞在してリサーチした。その中でシンディ役のキタナ・キキ・ロドリゲスさんとマイヤ・テイラーさんに出会った。彼女たちから取材しながらプロットを立て作品にしていった…

こちらのサイトの監督へのインタビューに、トークショーでは聞けなかったことが載っています。

音のことです。iPhoneでの撮影では、音はどうしたのだろう、と疑問に思っていましたが、ここを読んでわかりました。

このインタビューを読んで、ますますベイカー監督の他の作品も観てみたくなりました。

どこかで上映してくれるといいなあ。

あ、そうそう、一回だけ出て来るタンジェリンは印象的でした。

『工事中』 - フィクションみたいなノンフィクション

この記事で観たいと書いていた、ホセ・ルイス・ゲリン監督のドキュメンタリーのひとつ、『工事中』を観ることができました。

ちょっと長めのドキュメンタリー。133分。うれしい。

ついでに言うなら「解体現場」も大好物です。

公式ページはこちら。

(以下、内容に触れています)

ごめんなさい。寝ました。

好きなくせに寝てしまう… ホントにここのところ眠くて眠くて、隙あらば寝てしまうのでどうしたものかと。

今回ちょこちょこと断片的に寝てしまって、これはある部分続けて寝てしまうよりよくないパターンなんですよね。

寝ちゃったけど大丈夫、って言えない。できればもう一度観たいです…(もう一度寝るかもだけど)

フィクション/ノンフィクション

『ミューズ・アカデミー』はちょっとドキュメンタリーっぽいフィクション、みたいな捉え方をされているところがあるようですが、この『工事中』は逆にフィクションっぽいドキュメンタリーでした。

描かれているのはスラム街の建物の解体と新築工事、その周辺の人々です。

(個人的には”スラム”っていうほどのところではないと思いましたが)

現場で働く人々。移民。道で独り言を言っている老人。近所のカフェだかバーだかで語り合う老人。街娼とその働かない恋人。売りに出された新築物件を内見しにくる裕福そうな人々。

レンガ職人たちの話が、時にセリフであるかのような内容だったり、街娼のカップルなんか「ほんとかな」っていうくらいにフィクショナルな雰囲気だったり…

フィクションとノンフィクションを私たちは一体どこで見分けるのだろうか。

なんてことを考えたりもしました。

衝撃の(?)ラストシーン

いろいろとおもしろいところはありましたが、一番よかったのは、最後のシーンでした。

街娼のカップルは、男の子が働いていなくて、女の子が始終「働いてよ。働きなさいよ。そうすればあたしが街に立たなくてすむ」って言ってて、でも男の子はのらりくらりとしてる。そのくせ女の子が仕事に出る時にはちょっかいだして「行くな」と言う。でも働かない。そういうシーンが何度も出て来る。

最後のシーンでは、なぜかこのカップルの女の子のほうが男の子をおんぶして街を歩いて来る。上に貼り付けた写真のシーンです。「義足つければ歩けるんでしょ?」とか言いながら、時々休みながら。

ついに女の子が「ああもうだめ」と言って止まる。

男の子が「”疲れた”?背負ってやるよ」と言う。(注:ここ、字幕で引用符ついてたけど、おそらく別のシーンで女の子が仕事に行く前に”疲れた”って言った時のことと関連づけられている? それか、たぶんなんか深い意味がある、あるいはスラング的な言葉なのかな。ちょこちょこ寝ちゃってるんで記憶が曖昧ですが)

女の子が「やった!」と指ならして飛び跳ねて、男の子の背中に飛びつく。

女の子を背負った男の子が歩いて行く(というかこちらに向かって歩いて来る)…

それだけなんですけどね。

「義足」なんて言うから大けがでもしたんじゃないかと思ったけどそうじゃなかったのか、なんだったんだあれは?と思いつつ、よかった、歩けるのかと安堵して、おんぶでこちらに向かって歩いて来る二人の姿に、なんだろうなこれ、こういう幸せもあるのかな、これも幸せというのかな、なんて思ってしまう。でも二人の先々のことを考えたら切なくなる…

おそらく状況はなにも変ってなくて、女の子は街娼だし男の子は働いていない。住んでたところは壊された。

なのになんなんだこのラストは?っていう。

あまりによくできていてフィクションかと思うほどでした。

いろいろ見逃している気がするなあ…

『ミューズ・アカデミー』ー やっぱりただの浮気?

ホセ・ルイス・ゲリン監督の『ミューズ・アカデミー』を観て来ました。

たぶん映画好きの方々の間では有名な監督らしいのですが、私は初見です。フライヤーやサイトの写真に惹かれて、観たくなりました。

(以下、若干内容に触れています)

言葉、言葉、言葉

今回、上映後に四方田犬彦さんのトークショーがありました(最近トーク付きにあたることが多いな…意図的ではないのですが)。

そこでわかったのですが、本作で使われていたのはカタルーニャ語だそうです。なんかちょっと違う気がしつつも、ずっとスペイン語だと思って聞いていました。イタリア語も使われていたのかな。「先生にはイタリア語で話します」と、生徒が言う場面がありました。なんかその辺りのラテン系の言葉を行き来していたようですね(今サイトを見てみたらそのようなことが書いてあります)。

前半はとにかく言葉、言葉、言葉。「教授の講義」ですから当たり前ですが。

で、やっぱりちょっと寝てしまいました…

美学、文学、詩、殊にダンテなどに興味がある人には、教授の講義部分も楽しめたのかもしれませんが、私はとにかく字幕を追うのが面倒で、もう大半を単に音として聞いてました。

そして、なんかそれでよかったんじゃないかと、全部観て思いました。

前半部で語られていることの細部はわからなくていいです。

ミューズだなんだと御託並べてるけど、若い子と浮気してるだけじゃん、大層な言い訳おもしろいよね、っていうことなんじゃないかと。これはコメディなのかもしれませんが、笑うほど面白くはなかったなあ… クスッくらいはしましたが。

(いや、もっと高尚ななにかがあるのかも…少なくともこのあたりの素養がある人はもっと別の楽しみ方もできるかと)

写真的なアプローチ

写真に惹かれて観に行ったと書きましたが、やはりその写真になっている場面はよかった。教授の妻と教授の浮気相手の生徒とが対峙する場面の、ガラス越しのアップです。

そのほか、教授と妻の自宅の場面、教授と浮気相手との車の中の場面などもガラスが効果的に使われていて、視覚的に好みでした。

こういうアプローチが映画技法としてすでに確立されているものなのかどうか知りませんが(勉強しなくちゃね)、すごく写真的なものを感じます。『シルビアのいる街の写真』は写真で構成されていて、かつ『シルビアのいる街』より前に撮られているということで、写真にもひとかたならぬ関心がある監督なのでしょ う。

東京都写真美術館で上映された意味が分かる気がしました。

”不在”を描く

上でリンクを貼ったサイトにこうあります。

映画は、愛や誘惑、創造、嫉妬、力の対立、教育、そして、ごまかしといった、私たちの身近にある事柄にも及んでいくのです。

この映画で語られるミューズは、私たちのまわりのそこら中にいます。

ですが私は彼女たちの名前さえも知りません。

彼女たちは、自分がミューズだとは自覚していないからです。

ミューズ、それはつまり私たちの〝投影〞によって存在する女性であり、私たちが絶対に〝知りえない存在〞なのです。

四方田さんによると(私は観ていないので)、ゲリン監督は『シルビアのいる街で』という作品で、”不在”を描いたということです。この監督の言葉を読むと、この作品もそうなのかもしれませんね。

作品毎にスタイルを変えてくるそうなので、他の作品も観てみたいとは思いました。

たとえば、その"不在”を描いたという『シルビアのいる街で』とその前に作られた『シルビアのいる街の写真』。しかし実のところこれはテーマにあまり興味がもてません。後者は写真で構成されているというところに惹かれますが…

むしろ気になるのはその後に撮られた『ゲスト』や、それより前に撮られた『工事中』などのドキュメンタリー作品です。なんとか都合を付けてどれか一本は観たい…