『金子文子と朴烈』 ー 丸腰の命

監督:イ・ジュンイク

出演:イ・ジェフン、チェ・ヒソ、他

製作年:2017年

製作国:韓国

DCP 129分

大逆事件や在日韓国人という、日本においては取り扱いが難しい題材が、真摯かつ軽やかな作品に仕上げられている。

この作品の元になった朴烈事件は実際に起こったことであり、金子文子も朴烈も実在の人物ということだが(事件も人物も私は知らなかった)、それは必ずしもこの作品全体が史実通りであることを意味しないし、そのことが作品の良し悪しの決め手ともならないだろう。

ただ、時の流れに忘れ去られた事件や人物を再発見させてくれたことには大きな意味があると思う。

冒頭、 いきなり嫌な気分になる場面。

汚い身なりの車夫にパリッとした格好の客が車代を投げてよこす。

車夫はそれを地面に這いつくばって拾って数え、「二銭足りないです」と言う。

すると客は怒り出し侮蔑的な言葉を並べ立てるが、それでも諦めずに食い下がる車夫を激しく踏みつけにする。この車夫が朴烈だ。

場面変わって、「犬ころ」という朴烈の詩を読み上げ、その作者は誰かと店の仲間に問う居酒屋の女。それが金子文子。

文子はこの詩によって朴烈に惚れ込み同居を申し入れる。

ここから二人とその仲間たちとの物語が始まる。

ネットで検索してみたら、本作の予告編が二種類あることを知った。

とても興味深いのでぜひ両方をご覧になっていただきたい。

Osaka Asian Film Festival 2018の予告編

OAFF2018『朴烈(パクヨル) 植民地からのアナキスト』予告編 | Anarchist from The Colony - Trailer

一般公開時の予告編

本作の原題は『朴烈』である。

しかし予告編に見られるように、大阪アジアンフィルムフェスティバルでは『朴烈(パクヨル)植民地からのアナキスト』という(原題と英題とを合わせた形の)邦題で上映された。予告編はこのタイトルにぴったりと合い、ドライブ感のある、朴烈の反逆者的な側面を強調したものになっている。これはこれで興味をそそられる。

一方、一般公開時には、タイトルは『金子文子と朴烈』となり、予告編も同様に二人の物語としての側面が多く取り上げられている。また、「朴烈と」ではなく「金子文子と」と文子の名前を前に出していることにも意味がある。文子は「男の物語」の添え物になるような女ではなかったのだ。そのことを十分に意識してつけられたタイトルだろう。実際、二人の出会いの場面を始め、刑務所の中、裁判の様子など、全編を通してそういう文子の性格がよく描かれている。

作品を観た後では、後者の方がこの作品をよく表していると思った。

チェ・ヒソが演じる金子文子は、ひと頃の浅野温子のように見えることがあって、観ていて少しくすぐったくなるような場面もあったりするのだが、気丈で明るく十分に魅力的である。

原題は『朴烈』であるし、映画祭の予告からしても、そもそも朴烈の話として撮った映画なのだろうが、文子のキャラクターが作品のカラーを決めているようにも思えた。

イ・ジェフンは、寡黙な朴烈を情感豊かに演じていて惹きつけられる。朴烈の目に涙が浮かんだ時、こちらも思わず泣いていたほどだ。

何度か泣いてしまったけれども、作品全体はユーモラスな雰囲気で、純愛の感動ドラマというより冒険物のようなところがある。そう、道行きではなくむしろ冒険譚だ。

この二人を結んでいた絆は愛なのか思想なのかその両方なのかわからない。

孤独な魂は同じように孤独な魂を容易に見つけ得るし、惹かれ合うから。

いずれにせよこれは、自分が生きた証を何かに刻みつけようともがく孤独な魂の物語だ。

ところで、もしもこれがテレビドラマであれば、エンディングテーマはこれだと思う。

『獣ゆく細道』

本記事の副題はこの楽曲の歌詞から拝借した。

フレデリック・ワイズマン『アスペン』ー かつて栄えた銀鉱山の街

今年のシネマヴェーラの特集上映で観た6本目は、最後になりますが、『アスペン』です。

原題:Aspen

公開年:1991年

142分、カラー、16mm

ワイズマンの作品は学校や病院、軍事施設など特殊な場所を扱ったものが多いですが、この『アスペン』のように少し広範囲な場所、地域を扱ったものもあります。

今回の特集上映で最初に見た『パブリック・ハウジング』もそうですし、ニューヨークのセントラルパークを撮った『セントラルパーク』もおもしろかった。

この『アスペン』は、私にとっては、前記二作と比べてあまり面白さを感じる作品ではありませんでした。でもそれは私の趣味というか興味の向かう先がそこになかったというだけのことだと思います。

19世紀に銀鉱山として有名だったアスペンはスキーのリゾート地となる。

それでも鉱山としての機能はまだはたしているのか、鉱夫の姿もある。それとは対照的な豪邸でのディナー会の様子や、庶民的な家族の親戚一同が集まった結婚記念日のパーティー、読書会で意見を交わし合う人々、ギャラリーでの展覧会…

これらを見る限り、若い人々の姿は少なく、活気があるようなないような、微妙な街だなあという印象です。リゾート地である以外は、典型的な田舎町、なのかもしれません。

貧富の対立、新旧の対立、自然と人工の対立、といったことよりも、「私の居場所はここにはない」と思わせる何かを感じました。

表面ではやさしく迎え入れてくれたとしても、決して踏み越えられない柵のようなものが、そこここにあるというか…

私がここで暮らす若者だったら、この街を出たいと思ったんじゃないかな(街の人には失礼ですが)。とりたててどこが嫌だというのではないんです。ただぼんやりとした閉塞感がある。

おそらく日本にもこういった場所があるような気がします。

どうもぼんやりした感想しかでてきません…

また観る機会があれば、もう少しわかるかな?

フレデリック・ワイズマン『パリ・オペラ座のすべて』

今年のシネマヴェーラ特集上映で観た5本目は、『パリ・オペラ座のすべて』です。

公開年:2009年

158min、カラー、35mm

『Ballet アメリカン・バレエ・シアターの世界』を観たので、こちらもぜひ観たいと思いました。あの作品一本ではわからなかったことが、こちらと比較することで何か見えてくるかもしれないと思ったからです。

まず劇場がすごい。

(怪人のいるところですからね)

『アメリカン〜』のほうでは稽古場とツアー公演が主な撮影場所で、母体劇場の内部を見ることはできませんでした。稽古場はおそらく劇場とは別のところにあるのだと思います。

オペラ座のほうは全てを備えた劇場で撮影されているので、衣装製作や照明なども含めた舞台制作全体を見ることができました。

稽古場ひとつとってもデコラティブで、アメリカン・バレエ・シアターとはだいぶ違います。

稽古風景においても運営活動においても、一番目立った相違点は、オペラ座では多くの言葉が飛び交っていたこと。そこはやはりフランスだなあ、と。

フランスらしく、引退後の年金の話なんかも出て来ます。

振付家に動きの修正を指導されても、ダンサーはただはいと言って直すのではなく、「難しいな…」にしろなんにしろ、必ず一言を返す。ただし、振り付けに関する反論というのはニューヨーク同様ここでもありません。

指導者が二人いればその二人がああだこうだと言葉を交わす。

あるいは(他にもこれこれをやっているし、年齢的にも)自分にはこの役は無理だ、と劇場のマダムに掛け合うダンサーもいる。

パリに比べたらニューヨークはおとなしいなあ、と思いました。

全く知らなくて恥ずかしいですが、オペラ座のバレエ団はコンテンポラリーダンスの公演もするのですね。クラシックしかやらないのかと思っていましたが、コンテンポラリーな作品も出て来ました。(最後のクレジットにピナ・バウシュの名前もあったり)

『パリ・オペラ座のすべて』のほうが『アメリカン〜』よりも若干短いのですが、いろいろ詰まっている気がしました。『オペラ座〜』のほうが中に出てくる演目が多かったかもしれません。

以前に「オペラ座は保守的で(個性的な)自分を受け入れてもらえなかった。だからロイヤル・バレエ団に入った」と、フランス人の有名なダンサーが言っていたのを読んだことがあります(ダンサーの名前は忘れてしまいました)。

本作を見ている限りなんとなく革新的なことも通りそうな雰囲気なのですが、やっぱりそうでもないのだろうな、という気はします。というのも、2009年の時点でも黒人ダンサーは一人もいない、少なくとも本作には登場しないから。

『アメリカン〜』は1995年公開ですが、黒人ダンサーの姿がありました。たった一人、男性ですけれども。

現在のオペラ座がどうなのかは知りませんが、この壁は厚いだろうと想像します。

最後はロミオとジュリエットの舞台でした(これはバレエを知らなくても何となくわかります)。

ジュリエットが、下にいるロミオのところへ行く、喜び、不安、逡巡… の後、ロミオを部屋に招き入れる…

最後にロミオが窓から外(客席から見たら向こう側)へ飛び降りた瞬間、映画も終わります。

私たち観客も一緒に、窓から飛び降りた状態です。

さて、私たちはどこへ着地するのでしょうか。

フレデリック・ワイズマン『BALLET アメリカン・バレエ・シアターの世界』

今年のシネマヴェーラでの特集上映で観た4本目は、『BALLET アメリカン・バレエ・シアターの世界』です。

原題:BALLET

公開年:1993年

170min、カラー、DVD

アメリカン・バレエ・シアターの活動を記録した作品で、レッスン風景、バレエ団の運営に関する活動、公演の様子が写し出されています。

しかし単に「記録映画」とは言えないだろうと思うのは、本作品においても他の作品同様、場所や日付、人物の名前や演目名などは一切呈示されないからです。

ダンスは大好きなのですが、バレエには全くなじみがないので、バレエの作品を見てもあまりピンときません。有名な演目だったり、有名なダンサーや指導者がいたかもしれませんが、それにも気づきません。

そんな私なので、バレエ自体の素晴らしさとかについてはよくわからないので、鍛え上げられた肉体とそれをコントロールする力、作品に対する真摯な態度などを観ることができた、と、何も言っていないような感想しか言えずなんとも情けない…

しかし、バレエ団といえばつい山岸凉子さんの『アラベスク』をイメージしてしまいますが、本作品を観て、実在のバレエ団とは実に淡々としたものだなあと思いましたね。一流だからこそ淡々としているのかもしれません。

アラベスク 完全版 コミック 全4巻完結セット (MFコミックス ダ・ヴィンチシリーズ)

- 作者: 山岸凉子

- 出版社/メーカー: メディアファクトリー

- 発売日: 2010/05/22

- メディア: コミック

- この商品を含むブログを見る

場所はニューヨークだし、トップのダンサーたちが集まっているので、もっとなんというかピリピリしたものがあるかと想像していました。が、そこはやはりバレエ、一般のショービジネスの世界とは違うのでしょう。

ここでは指導者/振付家は作品制作に関して絶対であるということはわかりました。

振り付けに関して、「ここはこうして」という指導者/振付家の言葉は絶対であり、それに対して身体で応えていくのがダンサー。ダンサーのほうから「いや、これはこうしたほうがいいと思う」というようなことはない、ということ。

本作品では、団員の個別的な実像、みたいなものはあまり見えて来ません。単に私の見る力がないだけかもしれませんが、少なくとも私には見えて来ませんでした。それはたぶん、彼らが話す場面が少なかったからかもしれないと思います。

バレエ好きの人が観たら多くの発見がある作品なのかもしれません。彼らの動きを観るだけで、わかることがたくさんあるのかも。

やはり身体表現というのは難しいものだと思います。

表現するのに日々の鍛錬が必要であるように、それを受け取る側にも鍛錬が必要ですね。

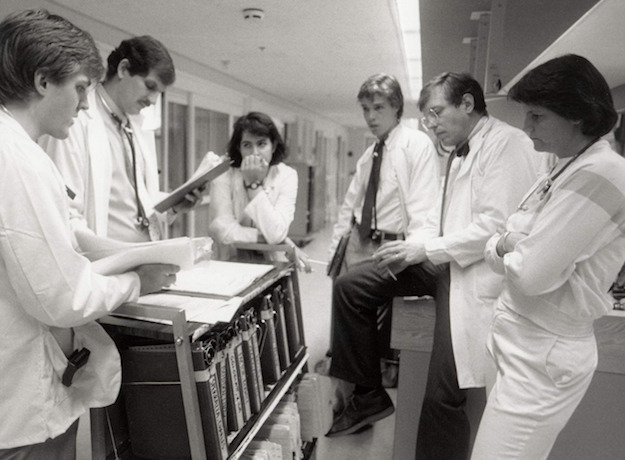

フレデリック・ワイズマン『病院』ー ニューヨーク・ハーレムの人々

今年のシネマヴェーラでの特集上映で観た3本目は『病院』です。

原題:Hospital

公開年:1969年

84min、白黒、16mm

(以下、内容に触れます)

刺激の強い場面

本作品の舞台は、ニューヨークのハーレムにある市民病院です。

まず、横たわった人のお腹に印をつける場面から始まります。医師とおぼしき人が数人で取り囲んでいます。これから手術… というところです。

その後、メスで切って身体の中が見えるところまで行くので、そういう画像に弱い人には少々きついかもしれません。

私も決して強くはないほうなので、うわ、となりながら観ていました。これがカラーだったらどうだったろう、と思いつつ。

でもこの場面は、まだ「お腹に印→切る」という手術の手順で進むので、そういう心構えでみることができましたが、終盤で負傷して運ばれて来た人のキズを縫う場面はもっとキツかったです。かなり出血もしていたので…

これら流血絡みの場面は、なるべく目を逸らさないように観ていましたが、他につい目を逸らしてしまう場面がありました。ドラッグのバッドトリップで運ばれて来た若者の場面です。

「何を飲んだ? メスカリン?」

「そう… だけど前の時はこんなじゃなかった… 死ぬのかな…」

「大丈夫だ」

みたいなやり取りをしつつ、医師は患者に催吐剤を飲ませる…

このあとがひどい状態で、つい目を逸らしてしまいました。

若者はその後少し落ち着いて、自分の街から(州名を行っていましたが忘れました)ニューヨークへ来て全然いいことがなかった、もう帰るよ、と、うつろな目で言ったところで場面は変わりました。

病院から見える人々の暮らし

そんな「救急病棟24時」みたいな場面ばかりではなく、外来にやってくる普通の人々の姿も写し出されます。

自分の症状について恥ずかしがる老人、治療費の支払いについて心配する老女、医師から、今日は帰らないほうがいい、と言われても、どうしても帰ると主張する男性…

彼ら一人一人について、もちろん何の説明もありません。観客は見えてくるものからただ想像するだけです。

病気について、家庭の事情について、彼ら自身の心情について…

終盤に、さっきまで誕生日のパーティーを楽しんでいて、急病で運ばれて来たとおぼしき年配の女性が写ります。呼吸器をつけられています。娘(中年です)が一緒に来ていますが、医師から母親の容態はかなり危険な状態だと聞かされます。主治医の連絡先を聞かれ、それなら名刺を持っている、とお財布のようなものの中を探りますが、なかなか出て来ません。やっと見つかって、はい、とそれを医師に渡しますが、医師は「これは使えませんね」と彼女に返します。どこかのお店のポイントカードだったからです。

「あら私、どうしちゃったのかしら…」

人は本当に動顛すると、ぱっと見たところでは平静に見えるんですね。少なくとも取り乱しては見えない。そのリアリティにぐっときました。

この作品は84分と、ワイズマンにしては短いほうですが、病院という場所の性質上、あまり長いと観ているこちらもまいってしまうでしょう。

白黒なのも重々しいと言えば重々しいですが、かといってカラーだとしたら刺激が強過ぎる場面があるので、やはり白黒でいいのだと思います。

フレデリック・ワイズマン『ナショナル・ギャラリー 英国の至宝』

ワイズマン特集@シネマヴェーラ渋谷での2本目です。

今回の特集上映はもう終わってしまいましたが…

『ナショナル・ギャラリー 英国の至宝』

今回の特集上映の中では最新作で、アメリカではなくイギリスの国立美術館を撮影したものです。

ですが、ワイズマンなので、この美術館がどこにいつからあってどのように歩んで来たか、などを説明する場面、ナレーション、字幕などは当然ながらありません。

だから私たちは、なんの予備知識もなくいきなり美術館の中にいます。

そこで目にするのは展示された絵画、ギャラリートークやワークショップ、ピアノコンサートやダンスなどの催し物などに加えて、普段は観ることができない経営にかかわる会議の様子や絵画の修復作業などなど…

映画としてどうなのかというのは、もう一度観ないと私にはわからないです。

眠りはしなかったのですが、なんとなく物足りないような…

ただ明らかなのは、名作がたくさんある世界最高峰の美術館でワイズマンが映し出そうとしているのは、美術品そのものだけではない、ということでしょう。

そういうのは女優さんをナビゲーターにした「美術館探訪」みたいなテレビ番組にもできることです。

そういう意味では、美術品について詳しく知りたいとかを期待して観ると物足りないかもしれません。

でも私が物足りなかったのはそういう理由ではなく、私自身が”思いがけないなにか”をそこに観ることができなかった、というだけのことのような気がします。

映像を見る目が不十分なので。

ワイズマンが作品を通して行ってきていることは、おおざっぱに言えば、”そこ(具体的な場所あるいは具体的にしろ抽象的にしろある状況)における人々の行い”であって、この作品でもその部分は変わりないとは思いました。

全く個人的な話ですが、ここに出てくるミケランジェロやホルバインといった画家の絵は、今の自分には情報量が多過ぎて疲れてしまうなあ、という発見がありました。それはそうだろうと思うのは、描いた人は相当な時間とエネルギーをそこに費やしているわけですから、観るほうだってそれを受け止めるためにはそれなりの力が必要なわけです。

西洋の絵画は宗教的であればあるほど情報量が多い気がします。禅画などとは対照的です。

絵画を観るのには体力が要りますね。

ワイズマンはナショナル・ギャラリーを撮りたいと思い、30年越しでようやく撮ることができたそうです。

映画を観るのにも体力が要ります。

フレデリック・ワイズマン『パブリック・ハウジング』ー シカゴの公共住宅

BGMなし、ナレーションなし、インタビューなし、のドキュメンタリー。

アフリカと決定的に違うこと

ワイズマンのすごいところ

我が家はBSを見られないのでこれを見ていませんが、リンク先のページを少し読んだだけでも、シカゴの状況はこの映画のときとほとんど変らないか、むしろ悪くなっているようです。10年足らずで貧困やドラッグや老人問題などが劇的に変ることはないでしょうが… この同じ団地の今を見てみたいです。

ある場面で、(おそらく)管理組合(か、住民代表? 単に希望者?)に対し、この団地への公的資金補助のようなことについて、(なんらかの)公的な立場の人が説明します。

「仕事がない? 会社を立ち上げればいい。年間??万ドル(数字忘れました)の資金がここに割り当てられる。立ち上げた会社でここの改修工事を請け負えばいい」

住民の一人が言います。

「仕事がある? 自分は7年(?数字忘れました)も前から塗装の会社をやっている。でもいつもいつもよそから来る業者が目の前で仕事をしているのを見ているしかない」

説明をしに来た人物は、大丈夫だ、仕事はある、とあくまでも楽観的ですが、住民の表情は晴れません。場面は別のところへ移ります。

この人物がのちに、この地域の学校(たしか大学)で、まったく同じ話をするんです。ハンドマイクを持って、ちょっとエキサイティングな感じで。

彼はこの地区出身で、プロバスケットボールの選手を経て現在の(なんらかの)公的立場の仕事をしている、とここでわかります。

学生たち(だけじゃありませんでしたが)の中には、彼の話を静かに聞いている人もいますが、イエーと盛り上がる人たちもいます。

そこで映画は終わります。ぶつっと。

この終わり方。

ここで観ている者はいろいろと考えさせられます。

こういうところがワイズマンのおもしろさであり、すごさのひとつだと思います。